Bien que souvent éclipsées par les aventures de son mari plus célèbre (que certains considèrent comme l’inspiration réelle d’Indiana Jones), les photographies prises par Yvette Borup Andrews lors de leurs premières expéditions en Asie centrale constituent aujourd’hui une contribution fascinante à l’anthropologie visuelle primitive. Lydia Pyne se penche sur l’histoire et l’impact de cet ensemble unique d’images.

Lorsque les journalistes ont interrogé Yvette Borup Andrews sur son voyage de noces, qui avait suivi son mariage mondain de 1914, le récit qu’elle en a fait était pour le moins inhabituel.

Nous avons parcouru 35 000 miles. Nous avons parcouru 2 000 de ces kilomètres à cheval. La plupart du temps, nous dormions dans des sacs de couchage. Les loups hurlaient autour de nous, les chiens sauvages nous menaçaient, parfois nous suivions un tigre jusqu’à sa tanière et attendions qu’il revienne pour l’abattre, afin qu’un dangereux maraudeur ne nous menace plus la nuit. Des bandits nous ont tiré dessus, mais aucun de nous n’a été blessé. Et nous avons ramené 3 000 spécimens de l’intérieur de l’Asie.1

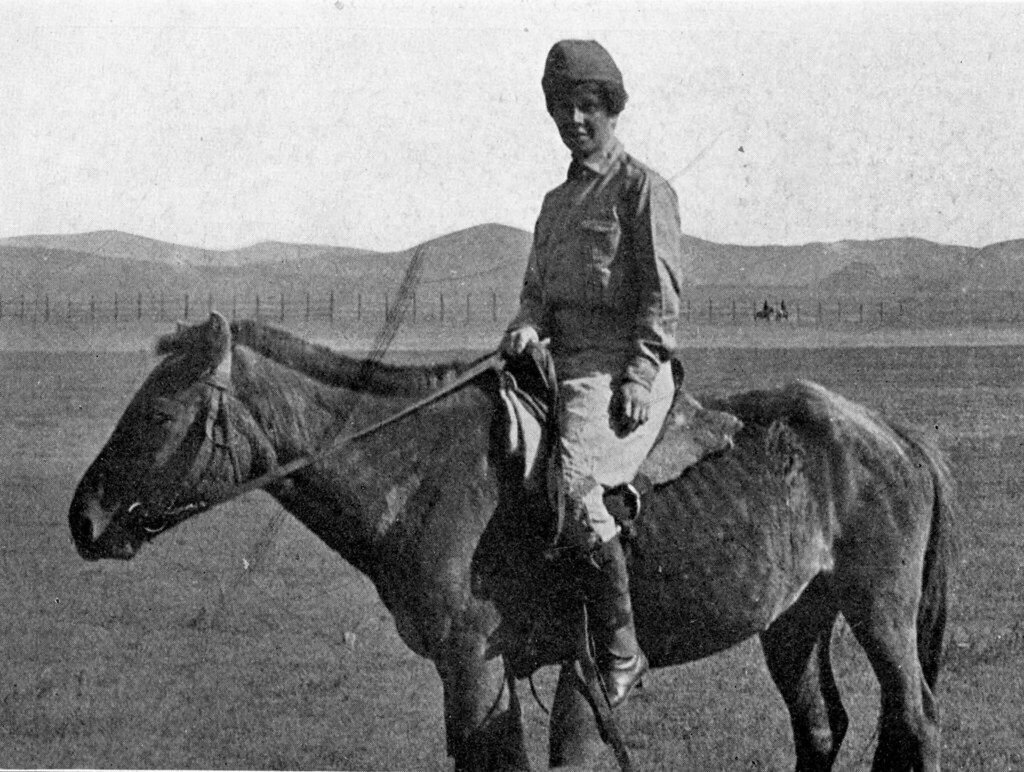

Cette « lune de miel » était en fait la première expédition zoologique asiatique de l’American Museum of Natural History, une exploration pionnière de la Chine, du Tibet et de la Birmanie menée par Yvette, en tant que photographe officielle, et son mari naturaliste, Roy Chapman Andrews. Les photographies d’Yvette prises lors de ce voyage et de la deuxième expédition asiatique deux ans plus tard — publiées respectivement dans Camps and Trails in China et Across Mongolian Plains — offrent non seulement un aperçu fascinant de la vie des habitants de l’Asie centrale au début du XXe siècle, mais donnent également un aperçu précieux du monde de la photographie ethnographique et de la manière dont l’American Museum of Natural History a utilisé ce moyen pour établir un lien entre ses expéditions scientifiques et le public qui s’intéressait à ses activités.

Citoyenne américaine née à Paris — son père était un attaché militaire américain en poste en France, puis à Berlin —, Yvette a grandi parmi l’intelligentsia et l’aristocratie européennes avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Des années avant que ses aventures asiatiques ne deviennent célèbres, Yvette faisait souvent les gros titres aux États-Unis en raison de son style de vie glamour, fréquentant des personnalités telles que la princesse Victoria Louise, la fille de l’empereur Guillaume. En 1914, alors que l’Europe s’enfonce dans une guerre sanglante, elle rencontre et épouse Roy Chapman Andrews, étoile montante du Musée américain d’histoire naturelle.

Après leur mariage, le couple s’est rapidement lancé dans l’ambitieuse première expédition zoologique asiatique de dix-huit mois en Chine, au Tibet et en Birmanie afin de collecter des spécimens zoologiques et de photographier les peuples et les paysages d’Asie centrale. Au début du XXe siècle, l’Asie centrale suscitait une grande curiosité scientifique dans une pléthore de disciplines, de la biologie à la paléoanthropologie. En effet, Roy avait obtenu le financement de la première expédition zoologique asiatique en grande partie parce que, outre la collecte de spécimens zoologiques, il avait promis de rechercher des sites d’hominines fossiles en Asie centrale, une activité qui cadrait parfaitement avec la théorie du directeur du Musée américain d’histoire naturelle, Henry Fairfield Osborn, selon laquelle les origines de l’Homo sapiens pouvaient être retracées jusqu’en Chine. L’annonce du mariage d’Yvette et de Roy, publiée en 1914 dans le New York Times, renforçait le romantisme de leurs aventures à venir en déclarant : « D’ici un an, M. Andrews prévoit que sa femme l’accompagnera dans une expédition d’exploration ».

Mais Yvette ne se contente pas d’accompagner son mari en Asie : elle est la photographe et l’ethnographe amateur de l’expédition. Elle a appris les bases de la photographie auprès de son père alors qu’elle vivait en Europe, puis s’est perfectionnée en étudiant en France, en Allemagne, en Italie et à New York. Elle savait non seulement créer des tirages en noir et blanc, mais aussi maîtriser les techniques de couleur, relativement nouvelles à l’époque, comme l’utilisation des plaques de couleur Paget, et elle était également capable de créer des images animées.

Sa fascinante série d’images de la première expédition zoologique asiatique a été publiée en 1918 dans le très populaire Camps and Trails in China. En plus d’être officiellement reconnue comme la photographe de l’expédition, elle est l’autrice de six chapitres du livre, dont « Les femmes de Chine », « Traquer les Tibétains avec un appareil photo » et « Le Nouvel An chinois à Yung-Chang ». Roy s’est beaucoup appuyé sur les journaux et les photographies d’Yvette pour publier ses propres récits populaires de leurs voyages et pour établir la crédibilité scientifique des expéditions en Asie centrale qui ont suivi au cours de la décennie suivante. Lorsque Roy a publié en 1921 son ouvrage Across Mongolian Plains, qui a connu un immense succès, il ne faisait aucun doute que le travail d’Yvette constituait l’épine dorsale du livre. Ma femme, qui est toujours ma meilleure assistante sur le terrain », écrit-il, « était responsable de tous les travaux photographiques de l’expédition et je me suis beaucoup inspiré de ses “Journaux” quotidiens pour préparer ce livre » 2.

Les photographies et les récits d’escapades scientifiques font les choux gras de la presse et Yvette et Roy se créent rapidement un paparazzi dévoué qui les voit partir à chaque fois qu’ils quittent le port de San Francisco et qui les attend à leur retour. Le 6 avril 1916, le Charlotte Observer publie un article sur le couple avec le sous-titre suivant : « Tandis que son mari chasse les bêtes sauvages à la carabine, Mme Chapman Andrews tentera sa chance avec un appareil photo à l’intérieur de la Chine et du Tibet ».3 Les comptes rendus des expéditions décrivent avec force détails comment le couple a survécu à des attaques de chiens sauvages au Tibet et a été pris en embuscade et abattu par des bandits en Chine.

La première expédition zoologique asiatique fut un immense succès. Elle a permis d’amasser des milliers de spécimens pour les collections grandissantes du Musée américain d’histoire naturelle et les récits passionnants des aventures d’Yvette et de Roy, publiés si peu de temps après l’expédition, ont garanti que les donateurs continueraient à parrainer les futures expéditions du musée dans la région. C’est ainsi qu’en 1918 eut lieu la deuxième expédition zoologique asiatique, pour laquelle Yvette fut à nouveau la photographe de l’expédition. En concentrant son intérêt et ses efforts de collecte sur la Mongolie et la Chine du Nord, cette deuxième expédition, et le succès qui s’ensuivit, allait à son tour jeter les bases des célèbres expéditions de chasse aux fossiles de l’American Museum of Natural History en Mongolie et dans le Gobi dans les années 1920. Le succès de la première et de la deuxième expédition asiatique s’explique par la manière dont les images saisissantes d’Yvette ont servi d’intermédiaire entre les excursions lointaines et le public de la région — grâce à ses photographies, l’expédition a semblé d’autant plus réelle.

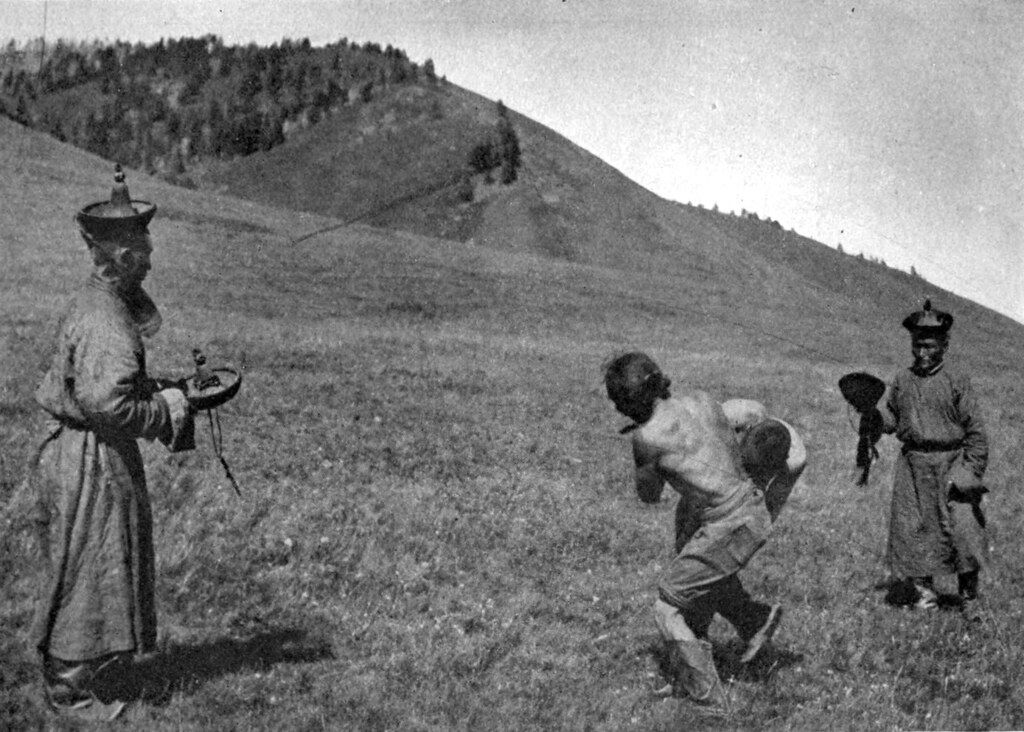

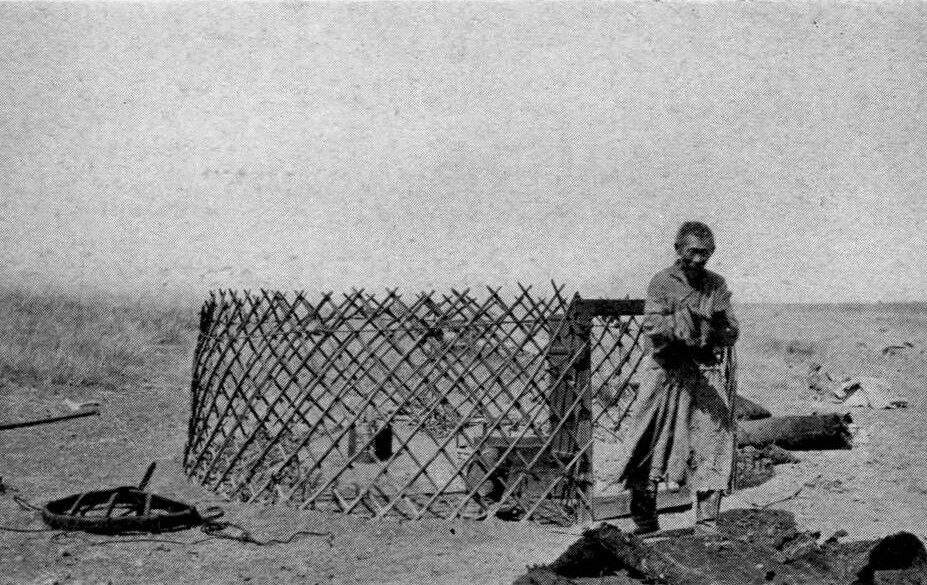

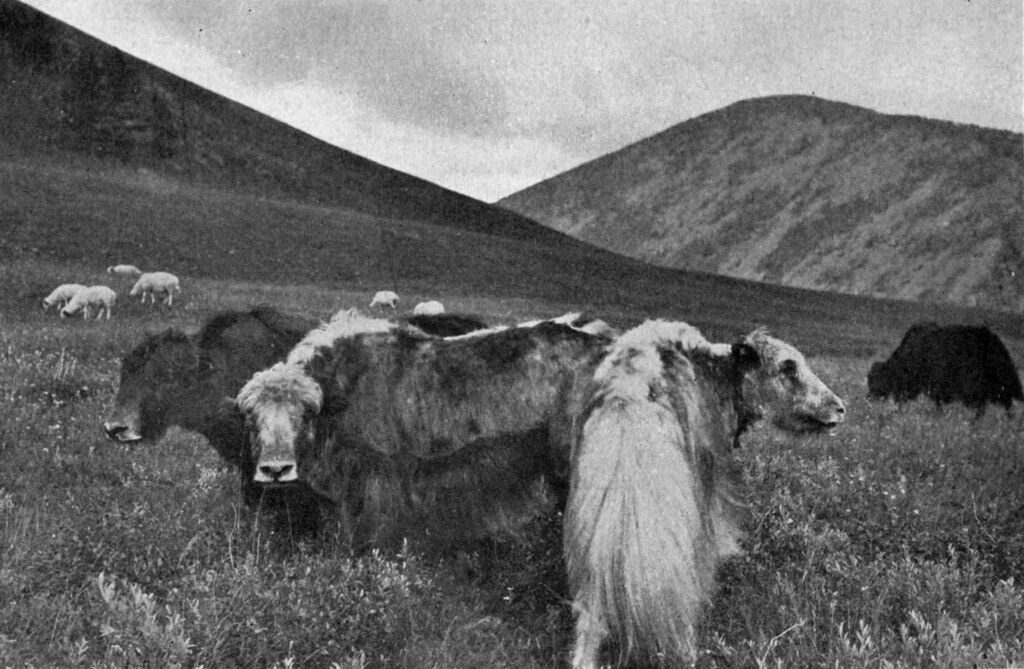

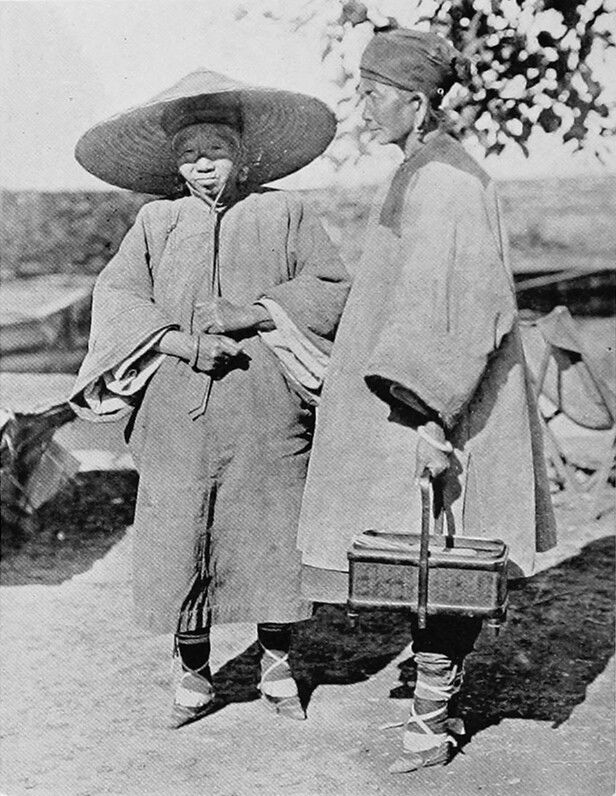

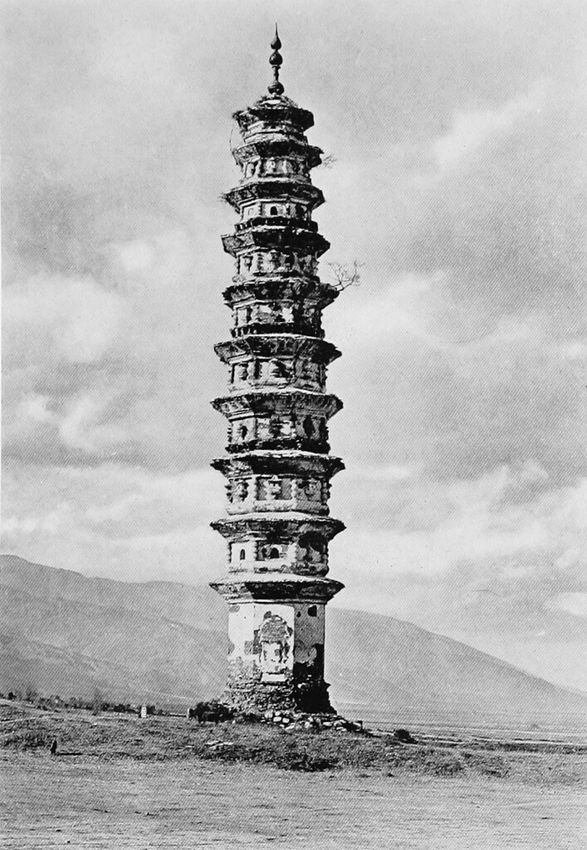

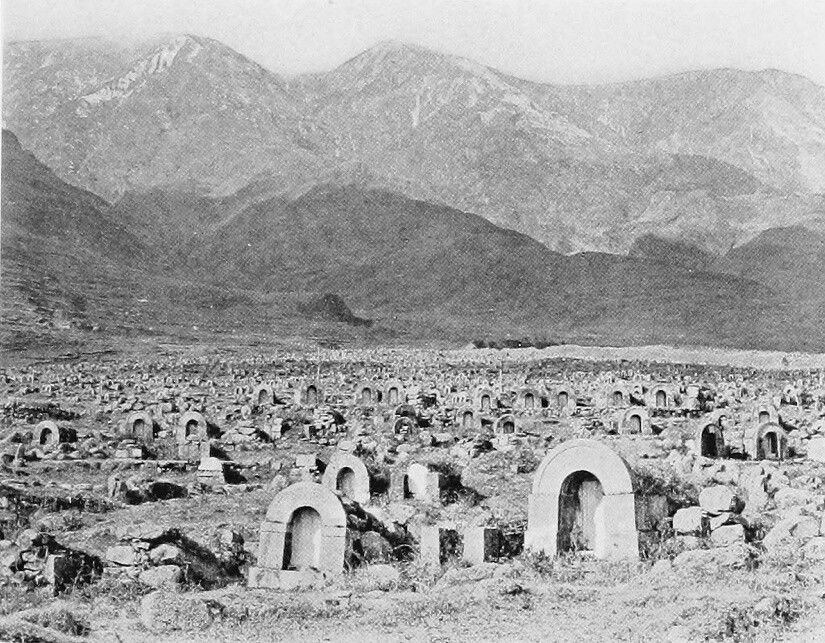

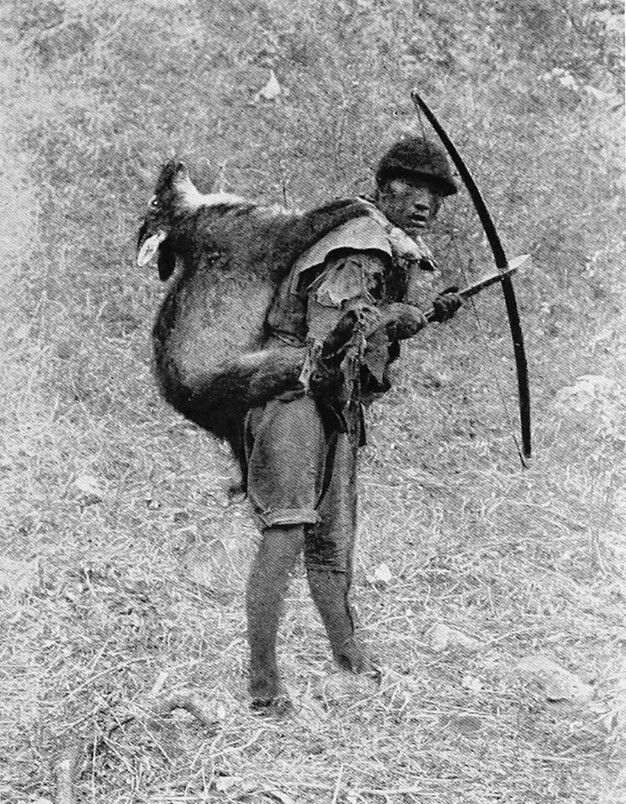

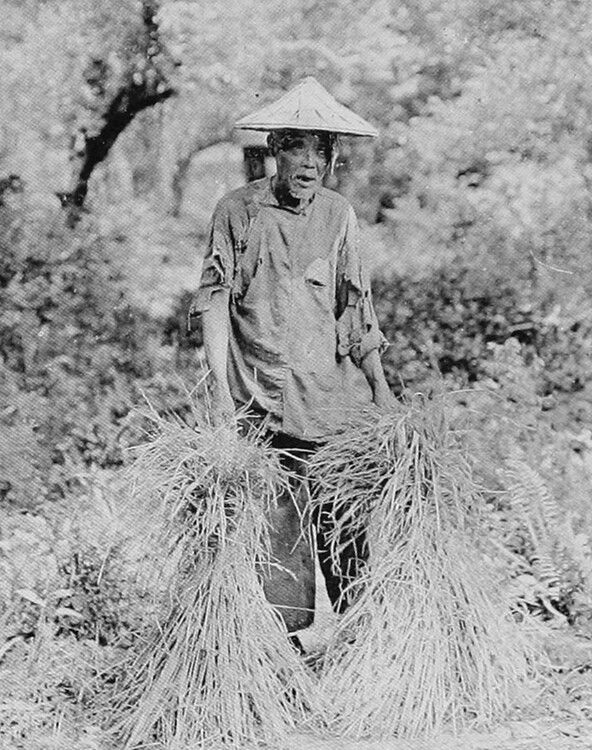

Les sujets des photographies d’Yvette lors de ses voyages en Asie centrale étaient variés — paysages, animaux, personnes et lieux — une impression générale qui cherchait à montrer comment les gens vivaient, comment ils travaillaient et de quoi dépendaient leurs moyens de subsistance. Ses descriptions écrites tendent à souligner le caractère non occidental des communautés indigènes rencontrées et sont parsemées d’anecdotes sur ses tentatives de photographier avec succès des sujets réticents.

De tous les autochtones que nous avons essayé de photographier, les Tibétains ont été les plus difficiles. Il était presque impossible de les soudoyer avec de l’argent ou des boîtes de conserve pour qu’ils se tiennent debout un instant, et lorsqu’ils voyaient la caméra installée le long de la piste, ils faisaient de longs détours pour éviter de passer devant elle… Ce que nous ne pouvions pas obtenir par la corruption, nous essayions de le faire furtivement en nous dissimulant derrière des buissons, la caméra braquée sur un point précis de la route.4

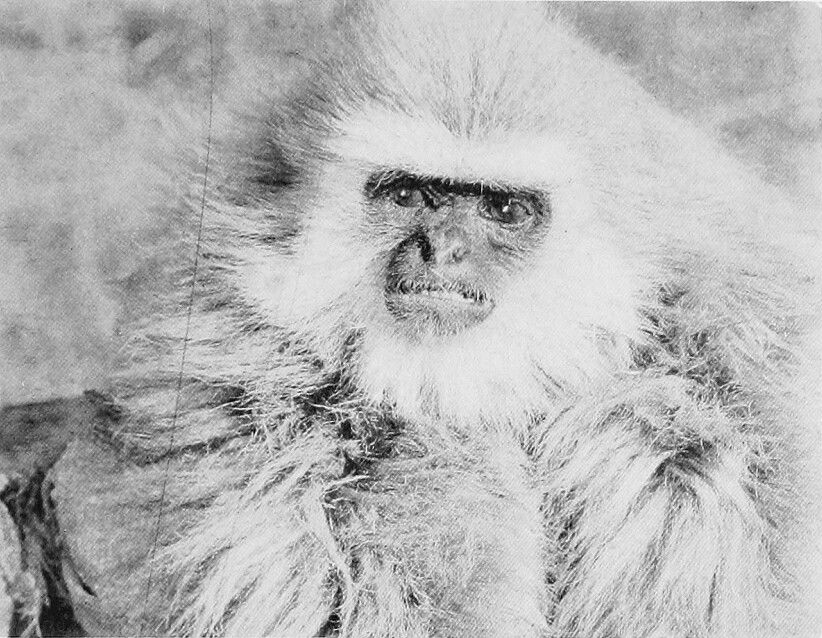

Outre les chameaux, les antilopes et les vastes étendues de la steppe d’Asie centrale, son objectif s’est tourné vers des histoires humaines. Elle a montré à ses lecteurs ce qu’elle appelait la cruauté du bandage des pieds avec des portraits de femmes qui pouvaient à peine tenir en équilibre sur leurs pieds étroitement bandés. Elle a également capturé des images d’animaux prises par Roy et l’expédition dans leur quête pour fournir au musée des spécimens zoologiques prouvés. En bref, ses photographies ont fait découvrir l’Asie centrale aux Européens et aux Américains, offrant aux lecteurs la possibilité de se familiariser avec la vie, la culture, l’économie et la politique de peuples menant des vies très différentes à l’autre bout du monde.

Ses photographies montrent également les exigences, la complexité et les technologies associées à la photographie de terrain et d’expédition du début du XXe siècle. L’équipement photographique des expéditions comprenait divers appareils : deux Kodak 3A, un appareil photo Graphic 4 x 5 sur trépied, ainsi qu’un Graflex 4 x 5 pour les travaux rapides. Il s’agit d’appareils standard pour les voyages, les expéditions et les travaux scientifiques ; leur popularité et leur fabrication sont suffisamment standard pour que l’expédition puisse, à la rigueur, acheter des films ou des plaques supplémentaires. Yvette choisit d’utiliser presque exclusivement des plaques pour tout travail photographique à grain fin, même si elle admet qu’elles sont beaucoup plus lourdes et plus difficiles à manipuler que les films ; pour les détails scientifiques requis par les expéditions, cependant, elle considère que les plaques sont largement supérieures.

Les plaques photographiques et les négatifs étaient développés sur le terrain, à l’aide d’une chambre noire en caoutchouc pliable fabriquée par la société Abercrombie & Fitch, d’une hauteur d’environ deux mètres et d’un diamètre de deux mètres. La chambre noire était incroyablement polyvalente et conçue pour faire face à des conditions de terrain difficiles, car elle « pouvait être suspendue à la branche d’un arbre ou aux chevrons d’un bâtiment et être prête à l’emploi en cinq minutes ».5 Yvette a installé sa « petite chambre noire en caoutchouc », comme l’a appelée la presse, « dans n’importe quelle branche d’arbre pratique, où elle le souhaitait, et a développé les photos [de l’expédition] à des températures de 40 à l’ombre, avec un taux d’humidité de 150 ».6

En plus des photos, l’expédition a emporté une caméra Universal pour les images animées. Pour développer les négatifs, Yvette a utilisé une chambre noire pliable en tissu rouge qui pouvait être fixée à l’intérieur de n’importe quelle tente, conçue par le célèbre conservateur Carl Akeley lorsqu’il travaillait au Musée américain d’histoire naturelle.

À la fin de la première expédition zoologique, l’équipe est revenue avec 150 plaques couleur Paget, 500 négatifs photographiques et 10 000 pieds de pellicule cinématographique (ainsi que plus de 3 000 spécimens zoologiques acquis pour le musée).

La deuxième expédition zoologique fut la dernière expérience d’Yvette en tant que photographe officielle d’une expédition. Elle voyagea avec son mari lors des expéditions ultérieures en Asie centrale dans les années 1920, mais sa photographie des indigènes mongols n’est qu’un commentaire en passant dans le livre de 700 pages de Roy, The New Conquest of Central Asia, publié en 1932. Il convient toutefois de noter que ce « commentaire en passant » fait référence aux images qu’elle et James Shackelford ont prises le 21 avril 1922 du festival Maidari à Urga, en Mongolie — des images qui se sont révélées d’une importance historique et ethnographique incroyable puisqu’il s’agissait du dernier festival Maidari jamais organisé en raison des problèmes politiques croissants entre la Chine et la Mongolie. Il n’est peut-être pas totalement absurde de penser que la faible mention d’Yvette dans le livre de Roy de 1932 est liée au fait qu’ils avaient divorcé un an plus tôt.

Aujourd’hui, le travail d’Yvette dans le cadre des expéditions zoologiques asiatiques reste largement ignoré et méconnu, voire systématiquement exclu de certains récits historiques de la vie de Roy. Bien que les photographies qu’elle a prises lors des deux premières expéditions zoologiques aient été éclipsées par celles de Shackelford lors des Expéditions d’Asie centrale des années 1920, beaucoup plus célèbres et basées sur les fossiles, les images qu’elle a capturées offrent un cadre important pour comprendre le monde des premières photographies ethnographiques. Ses photographies uniques constituent des natures mortes de peuples et de lieux qui ont captivé le public et témoignent des aspects souvent négligés de l’exploration scientifique du XXe siècle.

Lydia Pyne est écrivaine et historienne des sciences. Elle s’intéresse à l’histoire de la paléoanthropologie, de l’archéologie, des musées, des collections et de la culture matérielle. Ses travaux sur le terrain, ses recherches dans les archives et ses projets d’écriture ont porté sur l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, l’Ouzbékistan et l’Iran, ainsi que sur le Sud-Ouest américain. Elle est coautrice de The Last Lost World : Ice Ages, Human Origins, and the Invention of the Pleistocene et écrit actuellement [2018, NDLR] Famous Fossils, Hidden Histories et Bookshelf. @LydiaPyne / http://pynecone.org

Article original publié en anglais le 10 janvier 2018. Le texte de cet essai est publié sous licence CC BY-SA, voir ici pour plus de détails.

Notes

- “The Unfortunate Divorce of the Man Who Discovered Dinosaur Eggs”, The Santa Fe New Mexican, 29 juillet 1931.

- Roy Chapman Andrews, Across Mongolian Plains: A Naturalist’s Account of China’s “Great Northwest”, 1re éd. (New York & London: D. Appleton and company, 1921), p viii.

- “Into The Jungle”, The Charlotte Observer, 6 avril 1916.

- Roy Chapman Andrews and Yvette Borup Andrews, Camps and Trails in China: A Narrative of Exploration, Adventure and Sport in Little-Known China, (New York & London, 1918), p 179.

- Ibid., p 76.

- “The Unfortunate Divorce of the Man Who Discovered Dinosaur Eggs”, The Santa Fe New Mexican, 29 juillet 1931.